Les aimants

"Un aimant est un corps attirant le fer ou l'acier" (Dictionnaire Hachette encyclopédique 2002). La "pierre d'aimant" était déjà connue des grecs au Ve siècle av. J-C, qui avaient observé que dans la région de la Magnésie (Thessalie, Grèce) des fragments de magnétite s'accrochaient aux sabots cloutés des bergers. Cependant, les propriétés de l'aimant n'ont été exploitées qu'à partir de 1100 environ : les Chinois utilisaient alors pour garder un cap à peu près constant des aiguilles aimantées.

1) Les aimants naturels

Expérience :

Partant de là, nous tentons une expérience avec des aiguilles aimantées en fer (libres de s'orienter dans un plan horizontal) et un aimant droit, à des fins d'observation.

On constate que l'aiguille, éloignée de tout objet avec lequel elle est susceptible d'interagir, prend une direction à laquelle elle revient toujours si on l'en éloigne. Lorsqu'on approche l'un des côtés de l'aimant de l'aiguille, mais sans nécessairement la toucher, l'aiguille est déviée, l'un de ses côtés est attiré par l'aimant.

Quelle que soit la position de l'aimant (dans le plan, puisque l'aiguille n'est capable de tourner que dans le plan), et tant que l'aimant n'est pas trop éloigné, l'un des pôles de l'aiguille pointe vers l'aimant. Cependant, si l'on retire l'aimant, alors l'aiguille reprend sa direction première.

On constate donc que certains solides ont la propriété d'attirer naturellement le fer, tels la magnétite et ses oxydes ; ce sont les aimants naturels. En outre, certains métaux (fer, cobalt.) et leurs oxydes, ainsi que certains alliages, après avoir été en interaction avec un aimant, deviennent à leur tour des aimants, dits rémanents. Par exemple, un clou en fer, ayant été approché d'un aimant, est à son tour capable d'attirer un autre clou en fer.

Les pôles nord et sud des aimants ont été définis d'après les boussoles. Une boussole est une aiguille aimantée placée sur un pivot, libre donc de s'orienter dans un plan horizontal. Quand cette aiguille est éloignée de tout objet avec lequel elle est susceptible d'interagir de façon non négligeable, l'un de ses côtés pointe (approximativement) le pôle nord géographique, tandis que l'autre montre logiquement le sud. Le côté de l'aiguille montrant le nord est donc le pôle nord de l'aiguille, l'autre côté est le pôle sud.

Or lorsqu'on rapproche deux aiguilles aimantées, on peut voir que les pôles différents s'attirent et les pôles identiques se repoussent. Ceci vaut pour les aimants : selon que l'on approche l'un ou l'autre côté de l'aimant, ce n'est pas le même pôle de l'aiguille qui sera attiré. Partant du principe que deux pôles se repoussant sont opposés, le côté de l'aimant qui attire le pôle sud de l'aiguille est le pôle nord de l'aimant, et réciproquement.

Enfin, une propriété étrange des aimants est qu'on ne peut isoler l'un de ses pôles. Un aimant a toujours deux pôles, en le brisant chaque fragment conservera deux pôles, nord et sud.

2) Cas des courants électriques

Expérience d'Oersted :

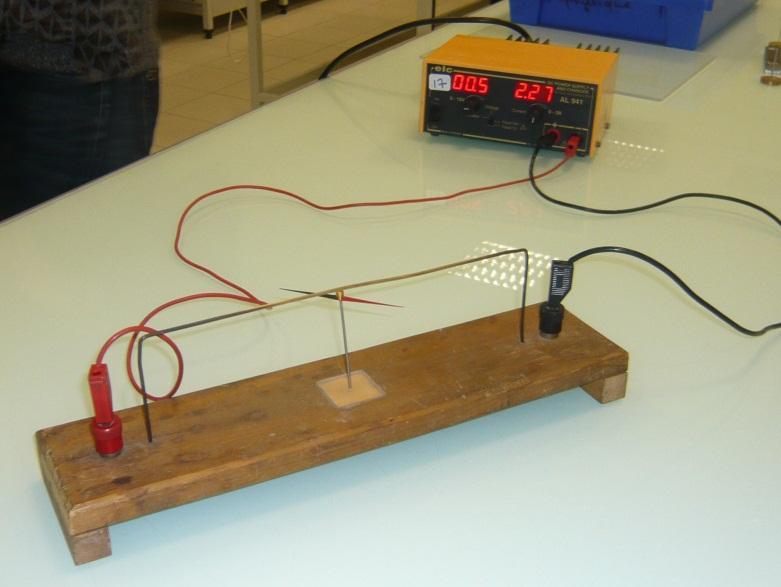

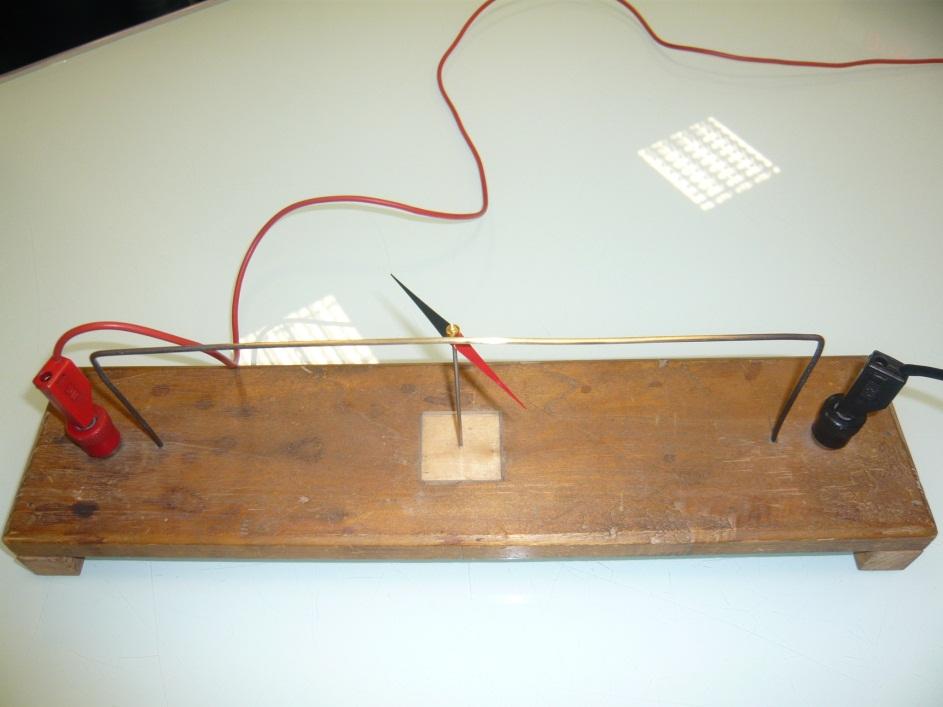

Pour approfondir, nous réalisons l'expérience de ce physicien danois, avec un générateur de courant, un conducteur rectiligne, et une aiguille aimantée libre de s'orienter dans un plan horizontal.

Pour commencer l'expérience, on laisse s'orienter l'aiguille, puis on aligne le conducteur au-dessus (à intensité nulle).

On génère alors un courant dans le conducteur. On observe que l'aiguille aimantée est déviée de sa position initiale, à laquelle elle revient aussitôt qu'on arrête le générateur.

On voit que l'on peut réussir à orienter une aiguille aimantée sans aimant, grâce au passage de courant dans un fil conducteur rectiligne proche de ladite aiguille. On en déduit qu'un courant électrique a donc des propriétés magnétiques.

Ces propriétés électromagnétiques varient selon la forme du conducteur et l'intensité du courant. Les deux principales formes du conducteur en électromagnétisme sont le conducteur rectiligne et le solénoïde.

Nous venons de voir le cas du conducteur rectiligne. Un courant électrique d'intensité conséquente est capable de dévier une aiguille aimantée de sa position initiale.

Quant au solénoïde, c'est une "bobine", un enroulement du fil conducteur. Mais pas n'importe comment. Le fil est enroulé de façon cylindrique en un enchaînement de spires circulaires, jointes ou non (une spire circulaire désigne l'enroulement du fil sur un cercle). Ces spires doivent avoir le même axe et le même diamètre. On caractérise un solénoïde d'après trois valeurs : sa longueur L (distance entre ses deux extrémités), son diamètre D, et son nombre de spires N. Logiquement, est appelé centre du solénoïde le point appartenant à son axe et à égale distance de ses extrémités. Enfin on peut qualifier un solénoïde de long ou court selon le rapport L/D: si sa longueur est plus de deux fois supérieure à son diamètre, le solénoïde est long, autrement il est dit court.