Les vents solaires

Le Soleil produit en permanence un vent solaire. Ce flux permanent de particules ionisées éjectées dans l'espace varie en vitesse et en température au cours du temps en fonction de l'activité solaire. Nous allons expliquer comment l'étoile, de par sa structure et de son activité, peut avoir une influence sur l'intensité de ce vent solaire.

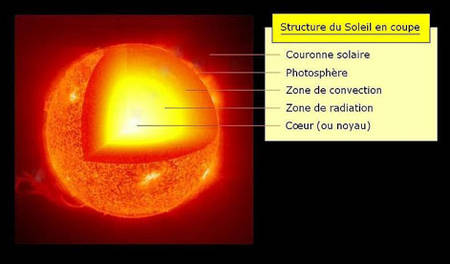

1) La structure du Soleil

Le Soleil présente un rayon d'environ 700 000 km. Il est composé de plusieurs couches : on distingue la structure interne de la partie externe.

Structure interne :

- Le c½ur ou le noyau solaire : il mesure environ 0,25 rayon solaire en partant du centre du Soleil. Le c½ur est la partie la plus chaude du Soleil atteignant près de 15 millions de °C.

- La zone de radiation ou radiative : elle se situe approximativement entre 0,25 et 0,7 rayon solaire.

- - La zone de convection ou convective : elle s'étend de 0,7 rayon solaire du centre à la surface du Soleil.

Partie externe du Soleil :

- La photosphère : il s'agit de la surface du Soleil. Il y règne une température beaucoup plus froide qu'au niveau du noyau : elle avoisine les 5 500°C.

- La chromosphère : cette couche est la partie basse de l'atmosphère solaire. Elle présente une température de l'ordre de 10 000 °C.

- La couronne : cette couche est la partie supérieure de l'atmosphère solaire. Elle s'étend sur des millions de kilomètres et sa température est très élevée : 1, 5 million de °C.

2) L'activité solaire

L'activité du Soleil varie selon un cycle : il dure en moyenne onze ans et présente une phase active, nommée maximum solaire, et une période de repos, appelée minimum solaire. Nous allons voir quels phénomènes observés au sein du Soleil permettent aux astrophysiciens de déterminer cette activité solaire.

Le champ magnétique solaire

Dans le c½ur du Soleil ont lieu en permanence des réactions thermonucléaires alimentées par l'hydrogène présent. Elles libèrent notamment des électrons et des photons (particules de lumière) et produisent une énorme énergie. Cette dernière traverse la zone radiative avant d'atteindre la zone convective où elle se transforme en mouvement. En effet, contrairement à la zone radiative où l'ensemble de la masse tourne à la même vitesse, la zone convective tourne sur elle-même avec une vitesse variable : 25 jours à l'équateur et 35 aux pôles. Ainsi à l'interface de ces deux zones, appelée la tachocline, apparaissent de fortes turbulences où est généré un champ magnétique. En effet, la matière du Soleil forme un plasma, soit un mélange gazeux très agité dans lesquels les atomes sont entourés d'une mer d'électrons. Or, lorsque des particules chargées électriquement sont en mouvement, elles forment un courant électrique qui induit un champ magnétique.

Ce champ magnétique créé est le moteur même de l'activité solaire. Il entretient et oriente la circulation du plasma. Il est très complexe et fluctuant. Certaines lignes de champ magnétique se distordent et finissent par percer momentanément la surface de l'étoile pour donner naissance à des taches solaires.

Les taches solaires

Les taches solaires marquent les zones où des lignes de champ magnétique particulièrement intenses sortent de la sphère. A l'intérieur, ces lignes freinent le mouvement de convection de la matière, ce qui empêche la chaleur venant du c½ur d'atteindre efficacement la surface. Ces taches solaires apparaissent donc comme des taches noires car ce sont des régions de la photosphère plus froides que les autres (entre 3 000 °C et 4 000 °C, contre 5 500 °C), et par conséquent, moins brillantes.

Les taches solaires sont la manifestation la plus évidente de l'activité du Soleil. Dans une région où il y en a beaucoup, des éruptions solaires et des éjections coronales importantes se produisent.

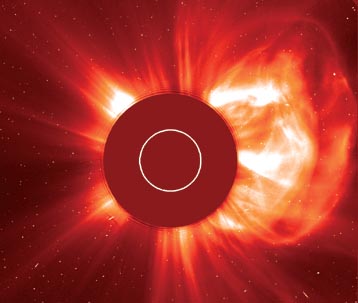

Les éruptions solaires et les éjections coronales

Quelle que soit la période du cycle du Soleil, des éruptions solaires se produisent dans la couronne. Leur nombre et leur intensité sont bien sûr plus élevés lors de la phase d'activité maximale du Soleil. Le c½ur d'une éruption est une nappe de courants électriques qui entraîne une restructuration des champs magnétiques. Lorsque deux boucles se cassent et se reconnectent, une énergie énorme est brusquement libérée et accélère la matière. Des particules retombent vers la surface et créent un gigantesque flash lumineux.

Sous l'influence de l'énergie libérée lors de la restructuration du champ magnétique, ces éruptions sont fréquemment accompagnées d'éjections coronales. Il s'agit d'une protubérance, accumulation de matière constituée d'électrons, de protons et de noyaux, qui est brusquement éjectée de la couronne solaire. Lors d'un pic d'activité du Soleil, l'éjection rattrape le vent solaire, engendrant une onde de choc, laquelle accélère encore davantage certaines des particules.